Ya en tiempos

de Carlos III se intentó erradicar la costumbre de localizar los cementerios en

el interior de los núcleos urbanos, concretamente en torno a las iglesias

parroquiales. En efecto, según los principios ilustrados que pretendían

mejorar la salud pública, los enterramientos debían situarse más allá de los

límites de la ciudad, como indica la Real Cédula de 3 de abril de 1787.

En el caso de

Madrid, el Cementerio General del Norte fue el primero que se construyó en atención a estas ideas, pero su edificación no se inició hasta el año 1804, ya en el

reinado de Carlos IV, y concluyó en 1809, durante la época de José I. El “rey

intruso” fue el que, de una manera determinante y a golpe de real decreto,

acabó con todos los cementerios en el interior del núcleo urbano e impuso que

los nuevos se construyeran alejados de la ciudad.

El Cementerio

General del Norte se construyó a la izquierda del camino que partía de la

Puerta de Fuencarral en dirección al norte, a manera de prolongación de la calle

Ancha de San Bernardo. Su solar está actualmente ocupado por construcciones

de las calles de Magallanes, Fernando el Católico, Rodríguez San Pedro y

Vallehermoso y su entrada principal se encontraba donde hoy confluye la primera

con la de Arapiles. En efecto, desde las puertas de los Pozos de la Nieve y de

Fuencarral partían sendos caminos que se unían en una plaza circular, que se

corresponde con la actual glorieta de Quevedo. Desde ella, un corto camino

llevaba hasta el portón del cementerio.

Ubicación del

antiguo Cementerio General del Norte

en la imagen

del Google Maps

El arquitecto

real, así como arquitecto y fontanero mayor de la Villa de Madrid, Juan de

Villanueva, diseñó el edificio y dirigió las obras. Era un recinto cuadrado,

con un pabellón de ingreso que daba paso a un patio porticado, capilla cuadrada

con cúpula y pórtico en el centro y otros cinco patios de distintos tamaños

alrededor de ella y comunicados entre sí. El elemento más destacado del

conjunto era indudablemente la capilla neoclásica, de resonancias palladianas y

similar en su concepción al Observatorio Astronómico, célebre obra del propio Villanueva.

En los muros de los patios se abrieron nichos, lo que supuso una gran novedad

en la arquitectura fúnebre española, además de contar con sepulturas de suelo.

En 1816 el arquitecto de Fernando VII, Antonio López Aguado, amplío el recinto

hasta otorgar al conjunto la planta rectangular que puede observarse en el Plano de Madrid de Ibáñez de Ibero de

1874.

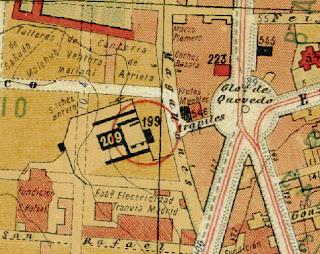

Detalle del Plano de Madrid de Ibáñez de Ibero

(1874)

El Cementerio

General del Norte aparece con el nº 13

Fotografía del

Cementerio desde el exterior, con la puerta de entrada y la capilla central.

Publicada en la revista Nuevo Mundo del 31 de octubre de 1900

Más al norte

del cementerio se construyeron posteriormente las sacramentales de San Luis y

San Ginés, la Patriarcal y San Martín, de manera que se conformó un gran

territorio funerario al norte de la villa, que en 1860 quedó englobado dentro

del nuevo Ensanche.

Detalle del Plano del Anteproyecto de Ensanche de Madrid de Carlos

María de Castro (1859)

El Cementerio

General del Norte aparece señalado con una flecha.

Más al norte

se encuentran los otros cementerios

Todos los

cementerios de la zona desparecieron a principios del siglo XX por la presión

constructora de la metrópolis. Concretamente el Cementerio General del Norte ya

había sido clausurado en 1884 y su capilla se había convertido en parroquia. En

1910 se demolió por completo este magnífico ejemplo del patrimonio histórico y

arquitectónico de Madrid.

Detalle del

Plano de Madrid de Facundo Cañada (1900)